CULTURA PARACAS

Paracas fue una importante

civilización precolombina del

Antiguo Perú, del periodo denominado

Formativo Superior u

Horizonte Temprano, que se desarrolló en la

península de Paracas,

provincia de Pisco,

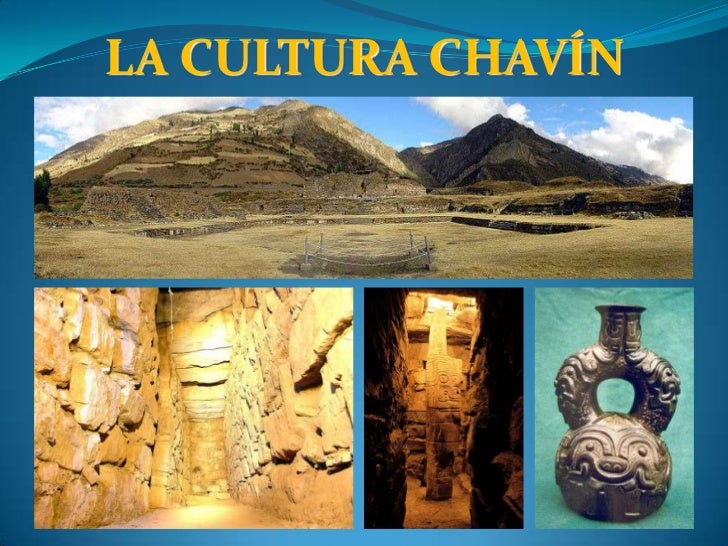

región Ica, entre los años 700 a. C. y 200 d. C. Es contemporánea en parte con la

cultura Chavín que se desarrolló en el norte del

Perú.

Buena parte de la información sobre los paracas proviene de las

excavaciones arqueológicas emprendidas en Cerro Colorado

(«Paracas-Cavernas») y en Warikayan («Paracas-Necrópolis») por el

arqueólogo peruano

Julio C. Tello y su discípulo

Toribio Mejía Xesspe en los

años 1920. Actualmente se sabe que lo que Tello denominó como «Paracas-Necrópolis» pertenece a otra tradición cultural, la llamada

cultura Topará, cuyo centro estaba ubicado más al norte, en el valle de

Chincha.

1

Los paracas practicaban una

textilería de alta calidad, en lana y algodón, así como una

cerámica decorada y una

cestería muy elaborada. También realizaban trepanaciones craneanas, cuyos fines aún se discuten.

La cultura paracas es la antecesora de la

cultura nazca

con la que tiene una evidente afinidad cultural; de hecho, para muchos

especialistas, la fase final de Paracas es en realidad la fase inicial

de la cultura nazca.

DESCUBRIMIENTO

La cultura paracas fue descubierta en julio de

1925 por el arqueólogo peruano

Julio C. Tello, frente a la bahía de Paracas y al sur de

Pisco. En agosto del mismo año, Tello, ayudado por su discípulo

Toribio Mejía Xesspe, instaló un campamento arqueológico en el sitio.

El primer cementerio paracas fue hallado por Tello en las colinas de

pórfido rojo conocidas como Cerro Colorado. En total halló 39 tumbas en

forma de pozo, que él denominó “cavernas”, las cuales contenían fardos

funerarios envueltos en finos mantos y rodeados de ceramios,

instrumentos de caza, pieles de animales y alimentos.

En 1927, Tello, junto con Mejía Xesspe, descubrió otro cementerio, en

Warikayan, muy cerca de Cerro Colorado, al que denominó

Paracas-Necrópolis, donde halló 429 cadáveres momificados, envueltos

cada uno con varios mantos, algunos de los cuales eran muy espléndidos.

Son los célebres

mantos paracas, conservados hoy en el

MNAAHP.

3

Además de esos dos cementerios, Tello identificó en la península de

Paracas un tercer cementerio, al que denominó Arena Blanca o

Cabeza Larga,

este último nombre debido a la presencia de cráneos deformados, de

forma alargada. Allí, además de tumbas saqueadas, halló restos de

viviendas subterráneas

División según Tello

Tello estudió la forma de enterrar a sus muertos que tenían los

paracas y sostuvo que esta cultura pasó por dos épocas bien definidas.

Llamó a la primera «Paracas Cavernas»; porque enterraban a sus muertos

dentro de tumbas excavadas de manera vertical en el suelo, que se

ensanchan antes de alcanzar piso, lo que le da una forma de copa

invertida (aunque más que «cavernas» son en realidad pozos). Llamó a la

segunda «Paracas Necrópolis»; porque enterraban a los muertos en

cementerios rectangulares más sofisticados, que simulan ser «ciudades de

muertos» o

necrópolis.

Esta división de la cultura paracas estuvo en boga durante largas

décadas, debido al prestigio de Tello, considerado el «padre de la

arqueología peruana», hasta que otros arqueólogos han demostrado que la

denominada «Paracas Necrópolis» pertenece en realidad a otra tradición

cultural: la

cultura Topará.

Paracas Cavernas (700 a. C. - 500 a. C.)

Según Tello, es el periodo más antiguo, vinculado a la influencia

chavín,

especialmente en la cerámica. De acuerdo a los hallazgos realizados en

Cerro Colorado, las tumbas paracas de este periodo fueron cavadas

subterráneamente con una forma de copa de

champán invertida o botella de cuello alto en una profundidad de más de 6 metros en donde colocaban a sus

momias enfardeladas. Estas se encuentran en perfecto estado de conservación, gracias a las condiciones climáticas del

desierto. Muchos de los cadáveres muestran prácticas de trepanaciones craneanas.

Los restos arqueológicos encontrados en Cerro Colorado incluyen

momias masculinas y femeninas de diferentes edades. Los cuerpos están

colocados en posición fetal y envueltos con textiles ordinarios y

complejos, de colores brillantes y decorados con figuras de animales,

peces, serpientes y formas geométricas.

Paracas Necrópolis (500 a. C. - 200 d. C.)

Cráneo deformado expuesto en el Museo Regional de Ica.

El periodo de Paracas-Necrópolis recibió su nombre por el hecho de

que sus cementerios, de forma rectangular, descubiertos en Warikayan,

estaban divididos en varios compartimientos o cámaras subterráneas, que a

Tello le parecieron una «ciudad de los muertos» (

necrópolis).

Cada cámara grande supuestamente habría sido propiedad de una

específica familia o clan, que enterraba a sus antepasados a lo largo de

muchas generaciones.

Las tesis de Tello fueron cuestionadas por otros arqueólogos. En primer lugar, Warikayan no parece haber sido una

necrópolis,

sino un gran centro poblado, en algunas de cuyas edificaciones fueron

depositados más de 400 fardos, hecho que hasta ahora no tiene una

explicación satisfactoria. Podría haber sido un sitio considerado

sagrado, por la coloración roja de sus cerros y su cercanía al mar, que

lo relacionaría con la muerte y la regeneración.

5

Y en segundo lugar, las manifestaciones culturales de este yacimiento

no pertenecen a la cultura paracas propiamente dicha, sino a otra

tradición cultural distinta, que ha sido denominada Topará y que se

desarrolló en los valles de Cañete, Topará, Chincha y Pisco, hasta la

península de Paracas

como límite sur. Es decir, Warikayan se hallaba precisamente en la

frontera de ambas culturas. Es probable que la cultura topará se

impusiera bruscamente en la región tras una guerra de conquista. La

presencia de armas en muchos fardos funerarios, así como la masiva

presencia de cráneos rotos y trepanados, serían signos de una época muy

violenta.

Cada momia está envuelta en muchas capas de textiles, algunos de los

cuales son de extraordinaria calidad. Estos últimos, precisamente, son

los que han hecho ganar fama a Paracas, ya que sus mejores ejemplares

son muy esplendorosos. Son conocidos mundialmente como los

Mantos Paracas.

Textilería

Las tumbas halladas en Cerro Colorado («Paracas Cavernas»)

constituyen la fuente principal de donde provienen las muestras del arte

textil paracas. Están hechos a base de algodón (blanco y pardo oscuro) y

de lana de camélidos. A modo de complemento se usaban pelos humanos y

fibras vegetales.

Los hilos los teñían con sustancias de diversos colores. También

coloreaban las telas después de su confección. Otra técnica de

decoración fue el bordado, aunque esta se realizaría más profusamente y

con resultados más espléndidos en Paracas-Necrópolis.

En cuanto a las figuras decorativas, estas representan seres míticos y

motivos simbólicos, generalmente en formas geométricas de estilo

rígido, pero todo realizado con gran sentido artístico. En especial, una

figura se repite constantemente: el denominado

Ser Oculado,

representado en cuerpo entero o solo su cabeza. Tiene los ojos

desorbitados, la boca felina y el cuerpo cubierto de símbolos que a

veces se desprenden y cobran vida.

Pero indudablemente los mantos o tejidos más esplendorosos

corresponden a Paracas-Necrópolis, aunque esta pertenece en realidad a

la

cultura Topará.

Textilería

Las tumbas halladas en Cerro Colorado («Paracas Cavernas»)

constituyen la fuente principal de donde provienen las muestras del arte

textil paracas. Están hechos a base de algodón (blanco y pardo oscuro) y

de lana de camélidos. A modo de complemento se usaban pelos humanos y

fibras vegetales.

Los hilos los teñían con sustancias de diversos colores. También

coloreaban las telas después de su confección. Otra técnica de

decoración fue el bordado, aunque esta se realizaría más profusamente y

con resultados más espléndidos en Paracas-Necrópolis.

En cuanto a las figuras decorativas, estas representan seres míticos y

motivos simbólicos, generalmente en formas geométricas de estilo

rígido, pero todo realizado con gran sentido artístico. En especial, una

figura se repite constantemente: el denominado

Ser Oculado,

representado en cuerpo entero o solo su cabeza. Tiene los ojos

desorbitados, la boca felina y el cuerpo cubierto de símbolos que a

veces se desprenden y cobran vida.

Pero indudablemente los mantos o tejidos más esplendorosos

corresponden a Paracas-Necrópolis, aunque esta pertenece en realidad a

la

cultura Topará.

Cerámica

La cerámica paracas presenta un estilo definido y muy vistoso, que se

repite fuera de la península de Paracas, en diversas áreas situadas

entre los valles de Chincha, al norte, y el valle del Río Grande

(Nazca), al sur. Para el valle de Ica se ha logrado establecer una larga

secuencia de cerámica, que se inicia en tiempos anteriores a Paracas y

termina ya en los inicios de la cultura Nazca, la cual es conocida como

el Estilo Ocucaje, que consta de 10 fases. Cabe destacar que esta

secuencia cerámica es la más completa del

Formativo Andino.

La cerámica paracas tiene formas muy variadas: ollas, tazas, platos

así como botellas y vasijas globulares con doble pico vertical unido por

gollete puente. Algunas son de forma escultórica, representando figuras

humanas similares a los cuchimilcos de la

cultura Chancay.

En cuanto a la técnica decorativa, esta era así: se delimitaban

primero las figuras con líneas incisas angulosas, trazadas cuando la

arcilla todavía estaba húmeda. Tras la cocción del ceramio se hacía

recién el coloreado, para lo cual se usaba pintura resinosa. Los colores

usados mayormente eran el negro, el rojo, el verde, el amarillo y el

naranja. Las figuras representadas muestran proximidad al arte chavín,

en especial la representación de un ser sobrenatural con rasgos de

felino, ave y humano, al que se ha denominado el

Felino Volado